アカデミックライティングとは、大学における学術的な執筆作業のことをしめしています。

特に教育分野において、大学生や大学院生が作成する授業レポート、卒業論文、修士論文、博士論文、投稿論文などが成果物としてあげられます。大学などの実際に科学的な構成のある文章、学術的文章をさしているのです。

本記事では、アカデミックライティングの特徴や表現、さらには書き方のポイントまで紹介します。

目次

アカデミックライティングとは、大学において作成される学術的文章や、そのライティング技術を指しています。

アカデミックライティングにおいては、科学的な記述、すなわち学術的文章を取り扱っています。また論理的でわかりやすい文章を実際に書くことが求められています。

学術的文章としては、たとえばよく実施されている英語レポートや、卒業時に作成しなければならない卒業論文、さらにはアカデミックライティングの最高峰ともいえる学術論文などがあります。

またアカデミックライティングにおいては、書かれた情報が論理的か、正確かに加えて、信じるに足る根拠があるかということを判断されるので、提示する情報には明確な根拠を加えて記載されます。

大学や大学院で作成される文章は、アカデミックライティングという、いわば慣習的なルールに基づいている必要があります。

アカデミックライティングは、米国などの海外でそのライティング技術が発展してきました。日本でも、早稲田大学などでは専門のライティングに関するセンターを設置しており、書き方に関する指導や研究も実施されています。

アカデミックライティングの歴史についても、少々紹介してみます。

アカデミックライティングには、米国とその当時のソビエト連邦という、ふたつの大国同士の競争、特に科学上での戦いが起因しています。これは米国で、スプートニクショックといわれる現代科学上の課題が生じた年代とも関連しています(スプートニクショック:米国に先駆けて、当時のソビエト連邦が世界初の人工衛星を打ち上げたことによります)。

その当時のソビエト連邦に対抗して、米国でも科学研究を推進する試みが実施されました。単なる最先端の科学研究だけではなく、米国の高校を含む大学教育を変革していこうという運動からはじまったともいえます。

書かれた文章をより簡潔にするために、「パラグラフライティング」が推進されたのです。

「パラグラフライティングの歴史です。これは1957年、実は非常に新しいものなんですね。これはソ連が、スプートニク一号の打ち上げに成功し、アイゼンハワーがスプートニク危機を宣言した年です。この頃はアメリカで教育について見直しがなされた時期です。

まずNASAを設立しました。あとは議会が国防教育法を制定します。それで、大学に投入される国家予算が1960年までの2年間で六倍になりました。さらに、理系教育と外国語教育に重点が置かれ、大学進学率も急増しています。・・・

ウィリアム・ストランク・ジュニアさんとE・B・ホワイトさんによる「エレメンツ・オブ・スタイル」という書籍の改訂版が刊行され、1000万部も売れています。ここでパラグラフライティングや簡潔な文章を強調し、英語の読み書きの統一に採用された教科書となったのです。その後、1964年になるとETSによるTOEFLの試験が実施されるようになりました。」

当方も初めて米国に留学したとき、パラグラフライティングという技術を留学先の先生から教えてもらい、びっくりしたことがあります。というのは日本では大学を卒業するまで、さらには企業に入っても、読み書きといえば、読むことが中心であり、書き方を専門的に習得する機会はほとんどなかったからです。

しいていえば、学習したわけではないですが、よく日本の大学での試験や国内大学院の入試などにおいて、この技術(パラグラフライティングという用語は知らないときですが)が有効であった覚えがあります。特に時間が限られてライティングする場合は、独学ではないですがかなり助けになりました。このようなライティング技術は、米国人は高校などから習得しているようです。

「イギリスやアメリカの大学には、文章作成のためのコースがあります。これを履修しない学生はいないはずです。私も大学教員になってから一年間、カリフォルニアに留学する機会があったのですが、海外から来た研究者向けに、こういったライティングのコースがたくさんありました。

そこでみんな、めちゃくちゃな英文を書いては直していくということをやります。それだけライティングについて一生懸命教え、ライティングができないと研究者として、あるいは社会人として困りますよということが、アメリカでは強調されているということなんですね。」

とあり、いかにパラグラフライティングが米国では重視されているかがわかります。なお蛇足ですが、これが最近の検索技術、グーグル検索などの開発にも影響している可能性もあります。当方も執筆業界で重視されている、SEOライティングなるものを自己流で実践していますが、パラグラフライティングにそっくりともいえます。

最近は違うようですが、当方の時代では従来読むことや、暗記中心の教育が大学入学までは主体でした。適切なライティングに関する技術習得は、あとあとまで役に立つことになるので習得しておいて損はありません。

アカデミックライティングは、主に大学内における科学的な構成のある文章を取り扱っています。このためアカデミックライティングの特徴としては、レポートや論文などの科学研究報告に必要とされる要素が含まれていなければなりません。

まずアカデミックライティングでは、事実を裏付けるデータや証拠などに基づいています。SNSなどで気軽に意見を発信するような対応とは、基本的には相容れない立場がとられています。もちろん宇宙ステーションの上からの地球観測(たとえば発生する巨大台風の観測など)をリアルタイムでSNSで発信するなどの科学的な発信を否定するものではありませんが。

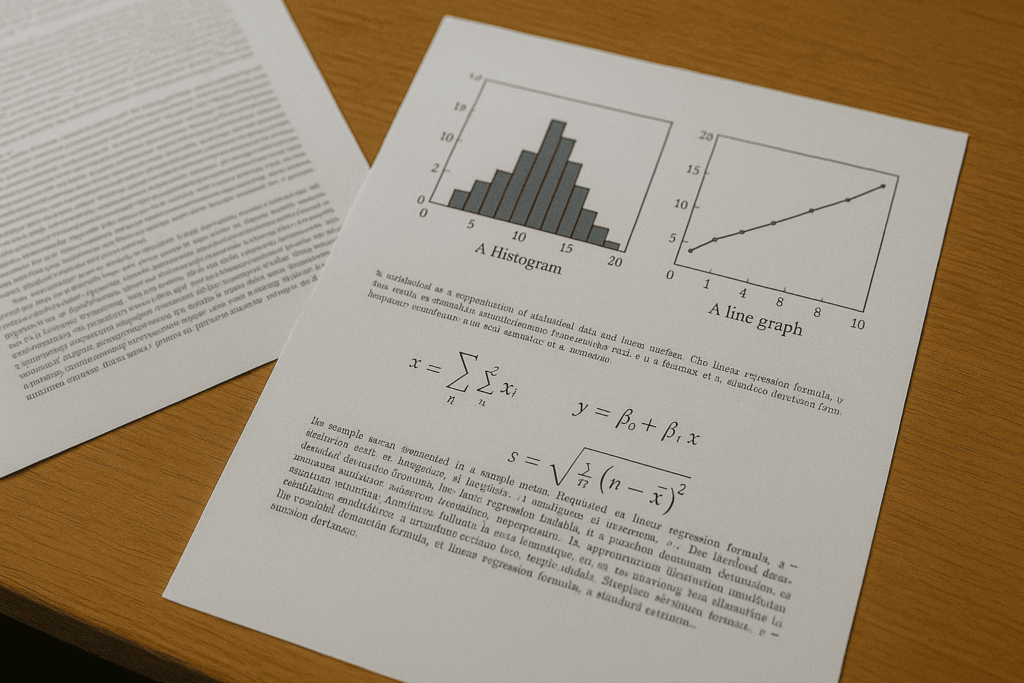

すなわち、科学実験であればそれなりの科学研究に必須とされる実験方法や観測方法、さらには得られたデータの統計的処理などが、すべて科学的に実証されるものでなければなりません。大学内の研究などでは、たとえば学部学生の実験研究でも、それなりの実験データが必要です。

アカデミックライティングでは、自身が提示する情報に、適切な証拠を加味して論じていくことになります。ただ説明するだけの文章であってはなく、書かれている内容について、情報を分析し評価することが必要です。このため自身で自ら判断し、文章の中でどのように扱っていくかを考えなくてはいけません。提示すべき情報を深く理解していることが必要で、学術的に十分なリサーチをすることが求められます。

たとえば、学術的文章としてレベルも高い学術論文の特徴は以下のとおりです。

学術論文とは、技法的には、先行研究を網羅的に調べ、それらに批判を加えて新しい知見を付け加えることを目的とするものです。

のため同じテーマを扱った先行文献研究などは、網羅的に調べ上げる必要があり、当然先行論文のアブストラクトだけではなく、全文を自身で講読しておくことが大切です。先行研究は、AI要約などでよいとする向きもありますが、これでは先行研究からの自らが主導するイノベーションは望めないことになります。

また学術論文ではなくても、ほとんどの学生が取り組むことになる卒業論文でも、それなりの理論的な背景が必要です。

卒業論文とは、ある特定のトピックについて自分の提案を述べるものです。このため論理的な議論を展開することが大切で、卒業にあたり大学教育での成果を示す場所ともなります。自身の研究論点を明確にし、具体的なデータに基づいて論理的に議論を進め、できるだけ客観的に書くことが大切です。

以上のように、アカデミックライティングでは、論理性のある科学的な文章を作成することが求められます。自身の主張を裏付ける根拠の提示が求められます。この点が中学や高校などで書いてきた文章と大きく異なります。自身の主張を裏付ける根拠は、先行文献研究やデータなどいろいろなものが考えられます。

さらにアカデミックライティングでは、パラグラフライティングなどの技術を使い、読者にわかりやすい文章を作成しなければなりません。学術的文章では、専門的な内容を論じたり、まだ答えが発見されていない問題について積極的に提示することが大切です。

このため時には、複雑な概念や専門用語を用いる必要があります。どのような内容であっても読者に伝わらなければ、学術的文章の意味がありません。そのために、なるべくわかりやすく記述することも求められています。

以下の記事では、卒業論文の書き方についてより詳しく解説しています。

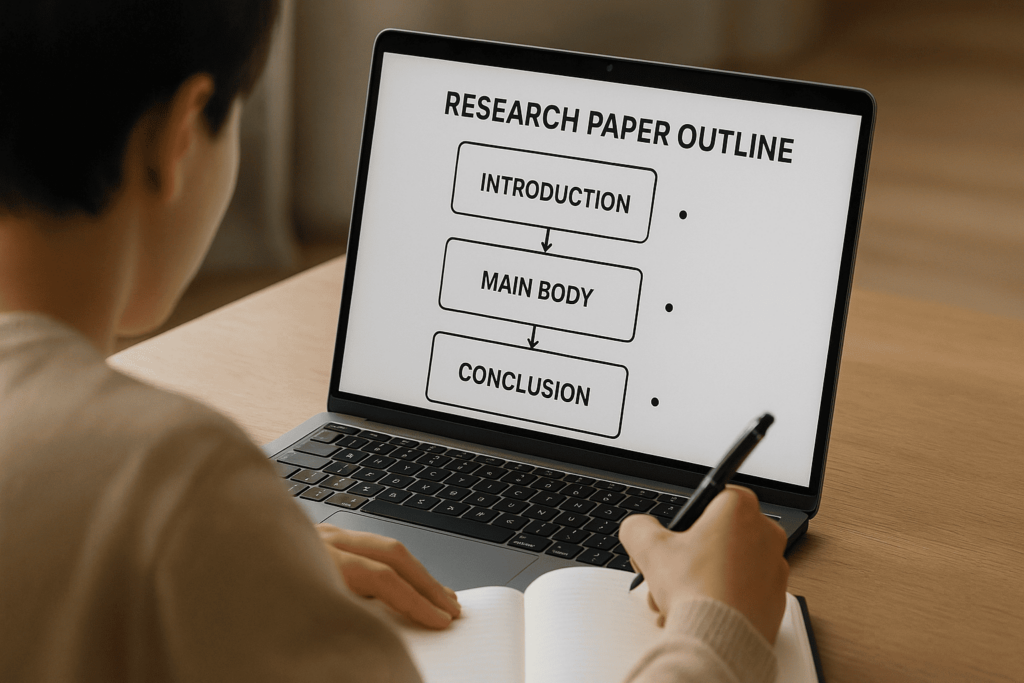

アカデミックライティングでは、まずしっかりとした全体の構成があることが重要です。構成としては、いわゆる序論、本論、結論の基本的な3段階から構成されます。

アカデミックライティングに取り組むときは、パラグラフライティングなどを用いるようにします。さらには、論文などのアウトライン構成をあらかじめ設定してから取り組むようにしましょう。研究論文のアウトラインについては、当方が本コラム内で紹介していますので、そちらも参考にしてください。

その一部を下記に紹介します。

「論文アウトラインの作成法についてまとめますが、「(仮)タイトル⇒ 研究背景⇒ 研究方法⇒ 研究結果⇒ 考察⇒ 要旨」の順に、アウトラインを作成することをおすすめします。

タイトルは後でつけるという人もいない訳ではありませんが、やはり全体を表すので最初の方がよいです。また要旨は、他のアウトラインが完成したら、最後に箇条書きでまとめておきます。なお要旨部分は、最終論文作成後にあらためて作成するという、やり方もありえます。

仮タイトルと要旨は、論文完成後に最終修正・調整するようにすればよいでしょう。」

論文のアウトライン作成のメリットとしては、(論文の)設計図が完成することにあります。この設計図とパラグラフライティングの技術があれば、初めてでも比較的容易にアカデミックライティングを実施することができます。

アカデミックライティングに関する米国の大学教育では、実際にライティングを実践することを主眼としているようです。アカデミックライティングではないですが、文科系の小説家養成コースなどでも、実際のライティングを重視しているようです。できるだけ積極的に自身でもライティングしてみることをおすすめします。

実践的なアカデミックライティングのスキルを身につけるには、明確に書く習慣をつけることが必要です。自身の研究計画を立て、さらにはアウトラインを作成し、作成のための時間管理にも十分な時間をかけましょう。

以上のような学術的文章としては、たとえばよく実施されている英語レポートや、卒業時に作成しなければならない卒業論文、さらにはアカデミックライティングの最高峰ともいえる学術論文などがあります。

ここでは、アカデミックライティングの中で、比較的よく使用される、英語レポート、卒業論文と学術論文を例にとって、さらに解説します。

大学内ではよく作成される英語レポートですが、まずレポートのアウトライン(構成)を準備してから、実際の本文を作成することをおすすめします。これは先ほど紹介したパラグラフライティングの効果を最大限発揮するのにも有効です。

箇条書きで、タイトルや序論、本論などに記載する内容をメモしていきます。いきなり本文を書き始めると、起承転結ではないですが、全体的にアンバランスな文章となることもありえます。

箇条書きにおいても、できれば英語で記載してみましょう。英語は日本語より論理構成がはっきりしているので、よりレポートの構成把握が容易になる効果も見込めます。

英語レポートの書き方については以下の記事ではより詳しく解説しています。

卒業論文では、どのような課題について、どのように研究を行って、その結果どのような結論が得られたか、というプロセスがすべて網羅されていなければなりません。

卒論を書くにあたって、最も重要なことのひとつは「卒論テーマの設定」です。メインテーマは、明確に設定する必要があります。卒論作成間際になって、あわててテーマを設定するより、自身の研究生活で課題となっていることをしっかり検討しておくことが大切です。研究室などの講読会で紹介されて、自身が興味を持ったテーマなど、日頃から卒論テーマについても考えておくことをおすすめします。このような先行研究の検索や分析といった作業にも、日頃から着実に取り組んでいれば、卒論テーマについても、自身にとって興味のある課題を比較的たやすく抽出することもできます。

学術論文においては、タイトルを設定するにいたった研究背景や従来の研究の紹介を記載します。タイトルといっても、論文に含まれる内容、特に本論で述べる部分を十分にあらわしたものでなくてはなりません。研究論文であれば、当然、当該分野のキーワードを含む必要があります。なお仮にタイトルを付けておき、論文が完成後に再度見直すことも効果があります。

また学術論文の要旨やアブストラクトは、他の研究者からもよく引用される重要な部分です。自身の研究により得られた成果を、過不足なく網羅していることが大切で、日本語の論文では400文字程度が一般的です。他の研究者へのアピールとなるだけでなく、自身の研究成果を主張する大切な部分でもあり、キーワードを含めて詳細が網羅されている必要があります。実際の執筆にあたっては、論文完成後に作成するようにします。読者は要約をまず読んで、それ以外の部分を読む必要があるか判断することが多く、特に重要な箇所となります。

さらに学術論文では、特にオリジナルな考察が求められます。研究論文として、研究背景で設定した自らの課題を、研究結果とともに検討して考察をおこないます。論文で自身の考えも記載できる一番重要な部分です。研究目的がどのように達成できたのかを含めて、総合的な解説となっていることが大切です。

アカデミックライティングの表現方法については、どのようなものがあるでしょうか。

アカデミックライティングは、通常、三人称で書かれることが一般的です。このため英文レポートなどでも、三人称の表現が多用されます。パラグラフライティングによる簡潔な構成も役立ちます。

また学術的な出典を引用することが多く、参考文献を必ず引用します。さらには使用される用語が適切に選択されており、学術的で専門分野特有のものであることも、アカデミックライティングの表現方法といえます。大学内や、当該専門分野におけるいわゆる学術的な読者を対象としていることも、その理由のひとつです。

ここではアカデミックライティングの書き方と同様に、英語レポートや卒業論文、さらに学術論文の表現法について解説します。

英語レポートでは、英会話とは異なり、上記のように三人称で表現することになります。よく使用される英語表現としては、下記のようなものがあります。

The main objective of this paper is that・・・

当該のレポートや論文の研究目的を紹介する場合、よく使用されます。

It has been often discussed that・・・

英語表現であっても、第三者の視点での表示が一般的であり、レポートの序論などで研究背景などを説明する場合に、有益です。

It is important that・・・

〇〇は重要であると記載する場合に、便利な文章です。こちらは、自身(一人称)が断定しているのではなく、普遍的な表現(三人称)としていることがポイントです。

There is a possibility that・・・

The result suggests that・・・

本論などの考察部分で便利な表現です。英語のレポート表現でも、一人称ではなく三人称表現とすることが多くなっています。

卒業論文では、記載すべきものとして、まずタイトルなどを記入する表紙部分が大切です。

通例としては、各大学や学部で規則があるので、それに従います。卒業論文の年度、研究テーマ、提出日、学部・学科や、氏名(学生番号を含む)などの記載ルールに従って、記載してください。

また結論では、卒論のまとめとなる部分であり、自身が疑問に思ったテーマに対して、自身の考えも記載します。研究背景や本論で記載した問題提起に対して、卒論研究で何を明らかにしたのか、また、 今後の課題としてどのような問題が残されているのかなどのポイントも含みます。

卒論の最後には、指導教官や本研究でお世話になった人への謝辞も記載します(例:本研究を行うに当たり、ご指導を頂いた〇〇先生に感謝致します。 また有益な議論をして頂いた研究室の皆様に感謝します・・・ )。

なお謝辞に加えて参考文献には、研究背景や本論で引用した資料が必ず含まれることが重要です。書籍の場合は(著者、本の名前、出版社、発行年)、 論文や雑誌の解説記事の場合は、(著者、論文名、出典、ページ、発行年)を記載します。外国語から翻訳された文献を参照した場合は、まず文献の原題を示し、次に訳者と翻訳題名、出版地:出版社、出版年を示します。

英文学術論文でも、英語レポートと同等以上の、さらに客観的観点を強調した三人称表現が多用されます。和文学術論文でも、同様に三人称表現で記述されています。

論文の記載方法としては、過去形でおこない、実験結果の考察や解釈の部分は、考察の項目で記載するようにします。また実験データは、グラフが作成できる場合は使用しますが、グラフ化が難しい場合は、代わりに表を用いたり文章などで記載します。当然ですが、同じデータは図表のどれかで記載し、重複して使用するのは避けるようにします。

論文執筆前に、記載したい考察結果を明確にしておき、箇条書きで記載しておくと、非常に役にたちます。実際の論文執筆時には、この箇条書きをみながら記載表現していきます。なお研究結果の部分は、特に論文のキーとなる部分であり、図表なども用いて明確に記載する必要があります。

アカデミックライティングで必要な技術は、通常の英作文などとは異なります。

パラグラフライティングやアウトライン作成などの技術を習得しておく必要があります。

アカデミックライティングは、英語レポート以外にも、日本語論文やレポートにも適合しています。大学やその後のキャリアにも役立てることができ、自身にとっても必要な技術といえます。大学で習得するいろいろな専門科目の中でも、卒業後にも特に活用できる要素ともいえるでしょう。また大学などの学術機関や企業や団体では、ライティング自体にも価値が置かれています。

アカデミックライティングを身につけるためには、英作文とは異なったアプローチ方法とポイントを学んで、あとは練習に力をいれることが大切です。

アカデミックライティングでは専門分野特有の用語の使用は不可欠ですが、適切かつ正確に使用するようにしましょう。また読者がすぐに理解できるように、情報を論理的かつ端的に示して、文章をうまく構成します。研究論文の核となる論旨は、文章全体を通して貫かれていなければなりません。

さらに出典の引用では、学術的な慣例に従い、本文中で使用した他の研究からの引用文、データ、調査結果、主張を正確に引用します。また提出前には、自身で読み返したり、学術論文では、教官などの研究室メンバーに添削してもらうなどの対応を取ることが必要です。

なお、アカデミックライティングでは主観的な意見は述べてはならず、客観的でなくてはなりません。従って、書き手が思うことではなく、議論や提供する情報に重点が置かれます。このため自分の考えを述べるときも、I thinkなどの一人称表現は使わないようにすることが大切です。

アカデミックライティングについて、まず特徴やその歴史を紹介するとともに、さらには書き方や表現方法まで解説しました。

アカデミックライティングには、大学生や大学院生が作成する授業レポート、卒業論文、修士論文、博士論文、投稿論文などがあげられます。

教育分野においても、最近は早い段階からのライティング教育にも力が入れられているようですが、読むこともまだまだ力をいれるべき分野です。もしパラグラフライティングで書籍が記載されていると、段落毎での速読も可能となる効果もあるようです。

本記事が、アカデミックライティングに関心のあるみなさまのお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。

そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。

Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。

翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。

「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。

Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!

Readable公式ページから無料で試してみる

都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。

大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。

名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。

学位・資格

博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得

技術士(生物工学部門);1996年取得