「研究背景って、具体的に何を書けばいいんだろう?」、「研究目的との違いがよく分からない…」。論文や研究計画書の作成で、多くの人が最初に直面するのがこの悩みです。研究背景は、単なる導入ではありません。あなたの研究全体の説得力を左右し、評価に直結する極めて重要なパートです。

この記事では、研究背景とは何かという基本から、評価されるための具体的な構成要素、実践的なテクニックまでを網羅的に解説します。最後まで読めば、あなたの研究の価値を最大限に伝えるための研究背景の書き方が身につくでしょう。

目次

研究背景の定義:単なる「はじめに」ではないその役割

研究背景は、多くの場合、論文や研究計画書全体の導入部である「序論(Introduction)」の中に記述されます。これは単に研究のきっかけを述べる「はじめに」とは異なり、あなたの研究が「なぜ今、ここに必要なのか」を読者に示す、研究全体の出発点です。研究背景には読者を研究の世界に引き込み、その意義を納得させるという明確な役割があります。

このパートで読者の共感と理解を得られるかどうかで、論文や研究計画書全体の評価が大きく左右されるのです。

その役割は、大きく分けて3つあります。

例えば、科学技術振興機構(JST)は、研究提案書における背景について「当該研究分野の現状と問題点、当該研究の必要性・重要性」を記述するよう求めています。(出典:科学技術振興機構「戦略的創造研究推進事業(CREST)令和6年度研究提案募集要項」)

これは、研究背景が単なる導入ではなく、研究の存在意義そのものを問うパートであることを示しています。

結論として、研究背景とは、読者と研究者との間で問題意識を共有し、これから始まる研究の旅路の必要性と価値を宣言するための、不可欠な論理的基盤なのです。

研究背景の質が評価に直結する理由は、審査員や読者がここを読んで「研究者としての基礎能力」と「研究そのものの価値」を判断するからです。優れた研究背景は、読者に「この研究は読む(支援する)価値がある」と確信させる力を持っています。その説得力は、主に以下の3つの理由から生まれます。

研究背景で提示された「問い」は、後続する研究目的、手法、結果、考察のすべての土台となります。もし背景の課題設定が曖昧であれば、その後の議論全体が砂上の楼閣のように説得力を失ってしまいます。

以上の理由から、研究背景は単なる形式的な項目ではなく、あなたの研究者としての能力と研究の価値をアピールするための、最も重要な戦略的パートであると言えます。

研究背景と研究目的は、論文や研究計画書において密接に関連していますが、その役割は明確に異なります。この二つの違いを正確に理解し、論理的に接続することが、説得力のある文章を作成する鍵となります。

結論から言うと、研究背景が「なぜその研究をするのか(Why)」という出発点を示すのに対し、研究目的は「その研究で何を明らかにするのか(What)」という到達点を示します。

両者の違いは、以下の表のように整理できます。

| 項目 | 研究背景(Why) | 研究目的(What) |

| 役割 | 研究の必要性、重要性、出発点を示す | 研究が目指すゴール、到達点を示す |

| 内容 | 先行研究のレビュー、問題提起、リサーチギャップ | 研究を通じて具体的に達成・解明したい事柄 |

| 時間軸 | 過去から現在に至るまでの文脈 | これから未来に向けて行うアクション |

| 問い | 「なぜ、この研究が必要なのか?」 | 「この研究で、何を明らかにするのか?」 |

この二つを論理的に繋げるためには、「So What?(だから何?)」と「Therefore(したがって)」の関係性を意識することが極めて重要です。「研究背景で明らかになった〇〇という問題がある。したがって、本研究では△△を明らかにすることを目的とする」という流れを作るのです。

例えば、情報科学の研究において、以下のような流れが考えられます。

このように、研究背景で提示した「空白のピース」を、研究目的で「埋めるべきピース」として具体的に提示することで、両者は強固な論理で結ばれ、読者は研究全体の設計思想に納得し、高く評価するのです。

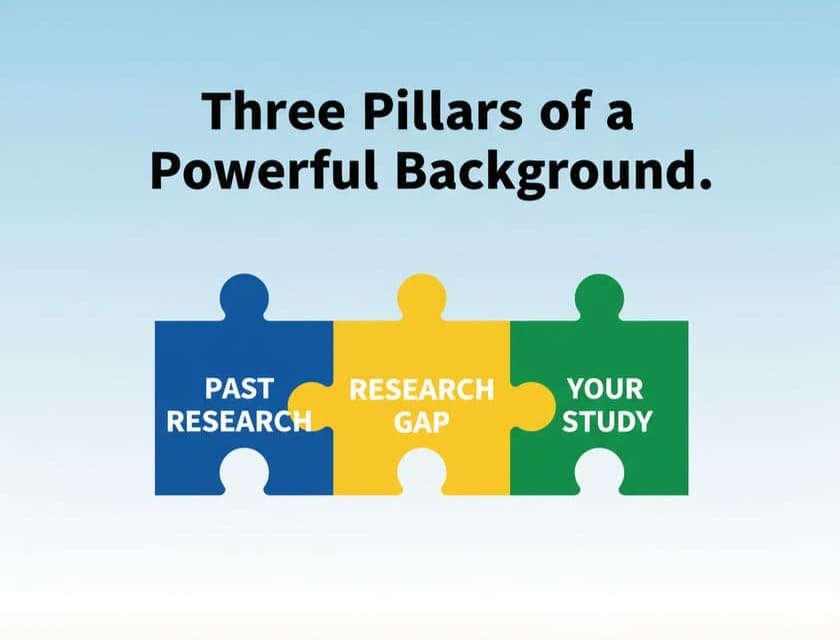

【Step1】先行研究の動向と到達点を整理する

研究背景の執筆は、関連分野の先行研究を整理し、読者と共通の知識基盤を築くことから始まります。このステップの目的は、あなたの研究が全くのゼロから始まるのではなく、先人たちが積み上げてきた学術的成果の上に成り立つことを示すことです。これにより、あなたの研究者としての信頼性と、研究の学術的な位置づけが明確になります。

具体的には、以下の3つのポイントを押さえて記述します。

例えば、iPS細胞に関する研究であれば、山中伸弥教授による2006年のマウスiPS細胞樹立の成功(Takahashi, K., & Yamanaka, S. (2006). Cell, 126(4), 663-676.)に言及しないわけにはいきません。

この画期的な研究を基点として、その後の再生医療への応用研究がどのように進展し、現在どのような技術レベルにあるのかを整理することが、このステップの役割です。

以上のように、Step1は、あなたの研究が登場する「舞台」を整える作業です。この舞台設定がしっかりしているほど、次に示す「リサーチギャップ」の重要性が際立ち、あなたの研究の必要性が説得力をもって伝わるのです。

先行研究の整理によって研究分野の「現在地」を共有したら、次はその地図に描かれていない「空白地帯」、すなわちリサーチギャップを指し示すことが重要です。リサーチギャップとは、先行研究でまだ明らかにされていない学術的な問いや課題を指します。これを明確に提示することが、あなたの研究の存在意義そのものを証明する核心部分となります。

リサーチギャップを見つけるアプローチには、いくつかの典型的なパターンがあります。

例えば、経済学分野の有名な研究(Card, D., & Krueger, A. B. (1994). The American Economic Review, 84(4), 772-793.)では、最低賃金引き上げが必ずしも雇用を減らさないことを示しました。しかし、この研究に対し、「それは特定の業種や地域に限った話ではないか?」「IT産業のような異なる労働市場ではどうなるのか?」といった疑問が残ります。これがリサーチギャップです。

このリサーチギャップを提示する際は、「しかし」「一方で」といった接続詞を効果的に使い、先行研究の流れから自然に問題点を浮かび上がらせることがテクニックとして有効です。

結論として、リサーチギャップの的確な提示は、あなたの研究が学問のフロンティアを切り拓く価値ある挑戦であることを読者に確信させるための、最も重要なステップなのです。

リサーチギャップという「解くべき問い」を提示したら、最後のステップとして、あなたの研究がその問いにどう答えるのか、そしてその答えがどんな価値を持つのかを宣言します。

この部分で、研究の独自性(オリジナリティ)と、学術的・社会的な貢献(インパクト)を具体的に示すことが求められます。これが研究背景全体の締めくくりとなり、研究目的へとスムーズに橋渡しする役割を果たします。

独自性をアピールするためには、以下のような切り口があります。

次に、研究の貢献、すなわちインパクトを示す際には、「この研究が成功すれば、どのような良いことがあるのか」を具体的に描写します。貢献には大きく分けて二つの側面があります。

| 貢献の種類 | 内容 | 例 |

| 学術的貢献 | 当該分野の知識を進展させ、他の研究者が新たな研究を始めるきっかけとなる | 「本研究の成果は、〇〇理論の適用範囲を△△にまで拡張するものである」 |

| 社会的貢献 | 実社会の問題解決、技術革新、人々の生活向上などに繋がる | 「本研究で開発する新素材は、スマートフォンのバッテリー寿命を2倍に伸ばす可能性がある」 |

例えば、文部科学省の科学研究費助成事業(科研費)の申請書では、「研究の学術的特色・独創的な点」「国内外の関連する研究の中での当該研究の位置づけと特色」などを明確に記述する欄が設けられています。(出典:日本学術振興会「令和7(2025)年度公募要領」)。

結論として、このステップでは「私(たち)の研究は、この新しい方法で、この未解決問題に挑みます。その結果は学問と社会にとってこれほど価値があるのです」と力強く宣言することが、読者の期待感を高める上で不可欠です。

優れた研究背景は、単なる事実の羅列ではなく、読者を引き込む一つの「物語」になっています。この物語の目的は、読者を「なるほど、この研究は確かに必要だ」という結論へ自然に導くことです。そのための最も効果的なストーリー構造が、「現状→問題→解決策→期待される結果」という流れです。

この構造は、以下のように展開されます。

この物語的な構成は、聞き手の興味を引きつけ、内容を記憶に定着させる効果があることが知られています。例えば、世界的に有名なプレゼンテーションカンファレンスであるTEDでは、多くのスピーカーが同様のストーリーテリング手法を用いて聴衆を魅了しています。

結論として、研究背景を執筆する際は、単に情報を並べるのではなく、読者を主人公の研究の旅へと誘う語り部になることを意識してください。そうすることで、あなたの研究の必要性と魅力が最大限に伝わるはずです。

研究論文や計画書は専門家が読むものですが、その専門家が必ずしもあなたの専門分野の第一人者であるとは限りません。特に、研究費の審査員などは、より広い分野の専門家で構成されることが多くあります。したがって、専門外の読者にも研究の核心が伝わるような、明快で分かりやすい文章を心がけることが、評価を上げる上で極めて重要です。

分かりやすい文章を書くための具体的なコツは以下の通りです。

内閣府が発行する『分かりやすい公用文の書き方』でも、「読み手の立場に立って書く」「あいまいな言葉や専門用語を避ける」「文章は簡潔に、分かりやすく」といった原則が示されています。(出典:内閣府「分かりやすい公用文の書き方」)これは学術論文にも通じる普遍的な原則です。

結論として、高度な内容を平易な言葉で説明できる能力は、研究者としての深い理解度を示す何よりの証拠です。専門性に逃げることなく、読者への「伝わりやすさ」を常に意識することが、評価の向上に直結します。

研究背景における主張は、すべて客観的な根拠(エビデンス)に基づいていなければなりません。その根拠を示す行為が「引用」です。先行研究を適切に引用し、参考文献を正確にリストアップすることは、あなたの主張に学術的な信頼性を与え、研究者としての誠実さを示すための基本中の基本です。

信頼性を高める引用のポイントは、以下の通りです。

引用や参考文献の不備は、単なるケアレスミスでは済まされません。最悪の場合、盗用や剽窃(ひょうせつ)と見なされる重大な研究不正行為にあたります。文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」では、他者の研究成果を適切な表示なく用いることを「盗用」と定義し、厳しく戒めています。(出典:文部科学省)

結論として、効果的な引用とは、単に文献を並べることではありません。先行研究に対して敬意を払い、自身の主張の正当性を客観的な事実で裏付けるための、科学的なコミュニケーションの作法なのです。参考文献リストは、あなたの研究が確かな知識のネットワークの上に成り立っていることを示す、信頼性の証となります。

研究背景を執筆する上で、常に意識すべきは「誰が、何のために、これを読むのか」という読者視点です。特に論文の査読者や研究費の審査員は、毎日多くの文章を読んでおり、限られた時間の中で研究の価値を判断しなければなりません。彼らの視点を理解し、それに合わせた記述をすることが、説得力を高める上で決定的に重要です。

審査員が特に注目するポイントは、以下の3つです。

これらのポイントに応えるためには、以下のような記述法が有効です。

| 審査員の視点 | 効果的な記述法 |

| 論理性 | 「まず〇〇である。しかし△△という問題がある。そこで本研究では…」のように、明確な接続詞を使って論理の流れを可視化する。 |

| 新規性 | 「従来の研究では〇〇に焦点が当てられてきたが、本研究ではこれまで見過ごされてきた△△に着目する」のように、先行研究との対比で独自性を強調する。 |

| 重要性 | 「この問題は〇〇分野における長年の課題であった」「本研究の成果は△△の実現に繋がる可能性がある」のように、研究の価値を具体的かつ客観的な言葉で表現する。 |

日本学術振興会が科研費の審査員向けに公開している資料には、評価項目として「研究の独創性・新規性」や「研究目的の明確さ」が挙げられています。(出典:日本学術振興会「科学研究費助成事業の審査について」)これは、審査員がまさにこれらの視点で研究計画を評価していることの証左です。

このように、研究背景は、あなた自身が言いたいことを書く場所であると同時に、審査員が知りたいことに答える場所でもあります。独りよがりな文章に陥らず、常に評価者の視点を想像しながら、彼らが求める情報を的確に提供していく姿勢が、説得力のある研究背景の鍵となるのです。

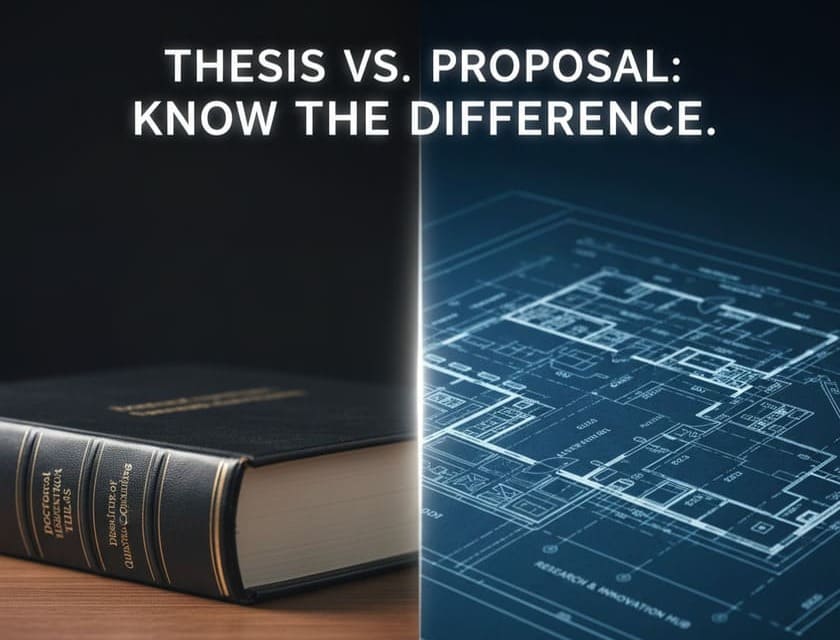

「論文」で求められる研究背景:研究の新規性と妥当性を強調する

学術論文における研究背景は、すでに完了した研究の成果を報告する「完成品」の一部です。そのため、読者(特に査読者)の最大の関心事は、「この研究成果は、本当に新しく、学術的に価値があるものなのか?」という点に集約されます。したがって、論文の研究背景では、研究の「新規性」と、そこに至る論理の「妥当性」を特に強調して記述する必要があります。

論文の研究背景で重視すべきポイントは以下の通りです。

例えば、科学雑誌『Nature』の投稿規定には、「序論(Introduction)は、なぜその研究が行われたのか、なぜそれが重要なのかを、一般の読者にも分かるように説明するべきである」と記載されています。(出典:Nature “Writing for Nature”)

これは、研究の重要性(妥当性)と意義(新規性)を冒頭で明確に示すことが、トップジャーナルで受理されるための必須条件であることを示しています。

このように、論文における研究背景は、単なる状況説明ではありません。これから展開される研究成果の価値を最大化し、その学術的貢献の正当性を読者に納得させるための、計算された論理的なプレゼンテーションなのです。

研究計画書とは、これから行おうとする研究への投資(研究費や学位審査の合格)を求める「提案書」です。その中で研究背景は、提案全体の説得力を担う、極めて重要な導入部としての役割を果たします。

したがって、審査員の最大の関心事は、「この研究は、将来的に大きな成果を生む可能性があるか?そして、本当に計画通りに実行できるのか?」という点にあります。そのため、研究計画書の背景では、研究の「将来性(ポテンシャル)」と「実現可能性(フィージビリティ)」を説得力をもって示すことが最も重要になります。

研究計画書の研究背景で重視すべきポイントは以下の通りです。

研究計画書と論文の研究背景の力点の違いをまとめると、以下のようになります。

| 研究計画書(未来志向) | 論文(過去志向) | |

| 目的 | 研究への投資を説得する | 研究成果の価値を報告する |

| 強調点 | 将来性、実現可能性、社会的インパクト | 新規性、学術的妥当性、結果の独自性 |

| 読者の問い | 「この研究は成功しそうか?」「投資価値はあるか?」 | 「この成果は信頼できるか?」「新しい発見か?」 |

結論として、研究計画書の背景は、壮大なビジョンと着実な実行計画を両立させて語る場です。「こんなに重要で将来性のある課題に、私はこれだけ実現可能な計画で挑みます。だから、ぜひ支援してください」という、熱意と冷静さを兼ね備えたメッセージを伝えることが、計画の採択を勝ち取るための鍵となります。

これまで効果的な書き方を解説してきましたが、一方で、どんなに優れた研究内容でも、研究背景の書き方がまずいだけで評価を大きく下げてしまう「NG例」が存在します。意図せずやってしまいがちな失敗を避けることが、評価を担保する上で重要です。

以下に、代表的なNG例とその改善策を挙げます。

これらのNG例に共通するのは、「読者視点の欠如」と「論理性の欠如」です。京都大学が公開している論文作成の指針の中でも、「独り善がりにならず、読者を常に意識すること」の重要性が強調されています。(出典:京都大学国際高等教育院「学術的文章の作成」)

結論として、これらのNG例は、研究者としての基礎的な訓練が不足しているという印象を与えかねません。執筆を終えたら、必ずこれらのNG例に当てはまっていないか、客観的な視点で見直す習慣をつけることが、評価の低下を防ぐための最良の策です。

提出前に確認!研究背景の最終チェックリスト

質の高い研究背景を書き上げるための最後のステップは、客観的な視点での最終確認です。自分の文章を少し時間をおいてから読み返したり、同僚や指導教員に読んでもらったりすることで、自分では気づかなかった論理の飛躍や分かりにくい点を修正できます。

提出前に、以下のチェックリストを使ってセルフチェックを行うことを強く推奨します。

このチェックリストは、本記事で解説してきた重要なポイントを凝縮したものです。全ての項目に自信を持ってチェックを入れられるようになれば、あなたの研究背景は格段に説得力を増しているはずです。

結論として、執筆作業そのものと同じくらい、推敲と最終確認のプロセスは重要です。この地道な作業が、あなたの研究の評価を大きく左右することを忘れないでください。

質の高い研究背景を書くためには、膨大な先行研究を効率的に収集・管理し、正確な参考文献リストを作成する作業が不可欠です。幸いなことに、現代ではこれらの煩雑な作業をサポートしてくれる便利なツールが数多く存在します。これらを活用することで、ライティングそのものにより多くの時間を割くことができます。

ここでは、多くの研究者が利用している代表的なツールを紹介します。

これらのツールの活用法を以下の表にまとめます。

| ツールカテゴリ | 代表的なツール | 主な機能とメリット |

| 論文検索 | Google Scholar, CiNii, J-STAGE | 関連する先行研究を網羅的に見つけ出す |

| 文献管理 | Mendeley, Zotero, EndNote | 収集した文献を整理し、引用リストを自動生成する |

もちろん、これらのツールはあくまで補助的なものです。最終的に論文を読み込み、論理を組み立てるのは研究者自身です。しかし、東京大学の附属図書館も、学生向けにこれらのツールの利用を推奨しており、その有効性は広く認められています。(出典:東京大学附属図書館「文献管理ツール」)

結論として、これらの便利ツールを賢く使いこなすことは、現代の研究者にとって必須のスキルと言えるでしょう。面倒な作業を自動化・効率化し、思考や執筆といった、より創造的な活動にエネルギーを集中させることが、質の高い研究背景を生み出すための近道です。

この記事を通じて、研究背景の書き方に関する疑問や不安は解消されたでしょうか。本記事では、まず研究背景の定義とその重要性を確認し、次に具体的な構成要素、評価を上げるための実践的なテクニック、そして論文と研究計画書における書き分けのポイントまで、網羅的に解説しました。

これらのステップを踏むことで、あなたの研究の価値は審査員や読者により深く、より正確に伝わるはずです。質の高い研究背景は、あなたの研究の価値を最大限に伝えるための、いわば「羅針盤」です。簡単ではありませんが、丁寧に取り組めば、必ずあなたの研究活動の強力な武器となります。この記事が、その一助となれば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。

そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。

Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。

翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。

「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。

Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!

Readable公式ページから無料で試してみる

東大応用物理学科卒業後、ソニー情報処理研究所にて、CD、AI、スペクトラム拡散などの研究開発に従事。

MIT電子工学・コンピュータサイエンスPh.D取得。光通信分野。

ノーテルネットワークス VP、VLSI Technology 日本法人社長、シーメンスKK VPなどを歴任。最近はハイテク・スタートアップの経営支援のかたわら、web3xAI分野を自ら研究。

元金沢大学客員教授。著書2冊。