卒業論文や修士論文、博士論文の執筆もいよいよ大詰め。最後に待ち受けるのが「謝辞」です。指導教員や研究室の仲間、調査に協力してくれた方々への感謝を伝える大切な項目ですが、「どう書けばいいの?」「誰に、どんな順番で感謝を伝えればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、論文における謝辞の書き方を、基本構成から具体的な例文、注意点まで網羅的に解説します。初めて論文を書く学生や研究者の方でも、この記事を読めば、感謝の気持ちが伝わる適切な謝辞をスムーズに作成できます。ぜひ、あなたの研究の集大成を素晴らしい謝辞で締めくくりましょう。

目次

謝辞(Acknowledgements)は、論文や書籍の末尾に記載される、研究や執筆の過程でお世話になった人々や組織への感謝を表明する文章です。単なるお礼の言葉ではなく、論文の信頼性や著者の人間性を示す重要な役割を担っています。

謝辞の主な目的は、研究が著者一人の力だけでなく、多くの人々の支援や協力のもとに成り立ったことを公式に認め、その貢献に対して感謝の意を示すことです。これにより、研究の背景にある人的なネットワークや協力関係を読者に伝え、研究プロセスの透明性を高める効果もあります。

学術の世界では、指導教員からの指導、同僚との議論、技術的な支援、研究資金の提供など、様々な協力が不可欠です。謝辞は、こうした協力なくしては研究が成り立たなかったことを認め、貢献してくれた人々への敬意を表すための学術的なマナーです。また、将来の研究者がその論文を読む際に、どのような専門家や組織が関わっていたかを知る手がかりにもなります。

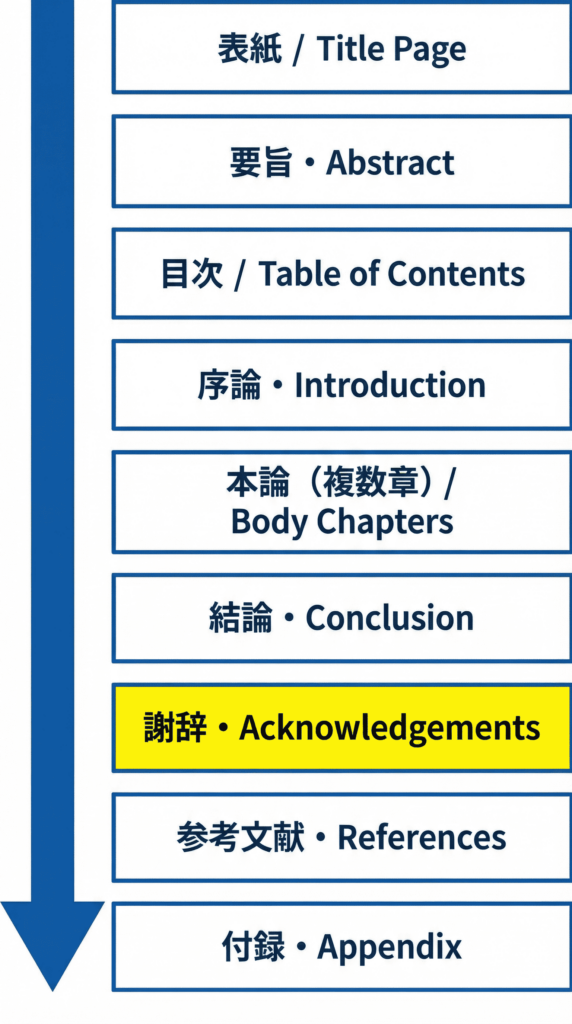

謝辞を記載する位置は、論文全体の構成の中で決められています。一般的には、結論の後、参考文献や付録の前に配置されます。大学や研究機関によっては独自の規定がある場合があるため、執筆要項を必ず確認しましょう。

図1: 論文構成における謝辞の配置位置

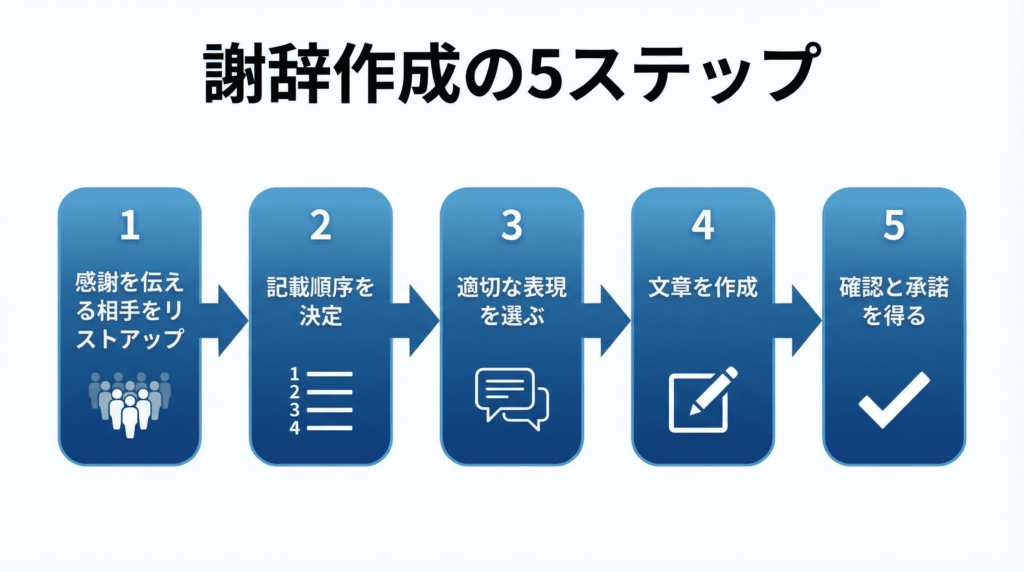

謝辞の作成は、以下の5つのステップで進めるとスムーズです。誰に感謝を伝えるべきか、どのような順序で書くべきかを整理しながら進めましょう。

図2: 謝辞作成の5ステップ

まずは、研究の全過程を振り返り、お世話になった個人や組織をすべてリストアップします。漏れがないように、研究計画段階から論文提出までを時系列で思い返すと良いでしょう。

リストアップした人々を、貢献度や関係性の深さに応じて順序付けします。一般的には、最も貢献度の高い指導教員から書き始め、徐々に範囲を広げていくのがマナーです。

感謝の気持ちを伝える表現は様々ですが、論文という公的な文書にふさわしい、丁寧で誠実な言葉遣いを心がけましょう。「深謝いたします」「心より感謝申し上げます」などの表現がよく使われます。

ステップ2で決めた順序に従い、具体的なエピソードを交えながら文章を作成します。誰が、何に対して、どのように貢献してくれたのかを簡潔に記述することで、より心のこもった謝辞になります。

特に個人の名前を挙げる場合は、事前に本人に謝辞に名前を記載して良いか確認し、承諾を得るのが重要です。名前や肩書きに誤りがないかも含め、最終的なチェックを依頼するとより丁寧です。

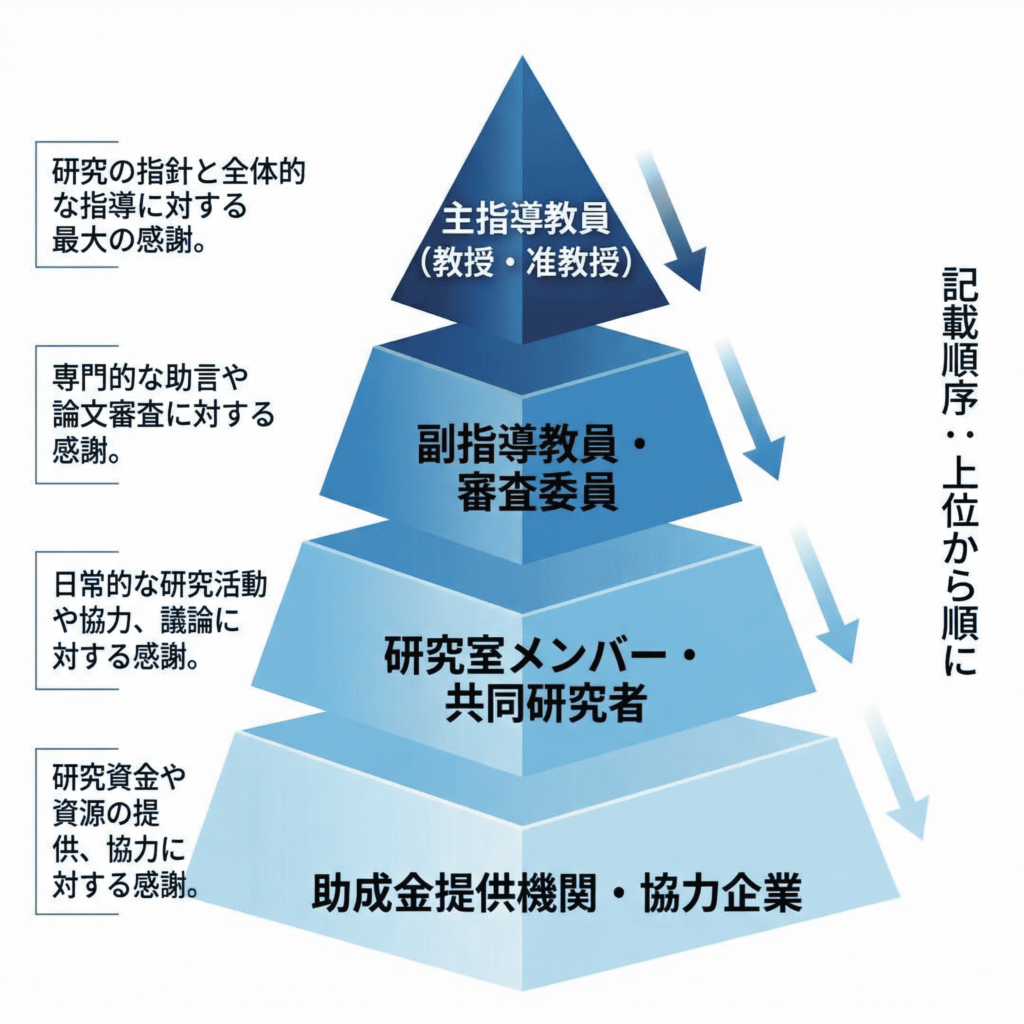

謝辞は、感謝を伝える相手の立場や貢献度に応じて、書く順番に一定のルールがあります。これは、学術的な慣習として非常に重要視されます。

図3: 謝辞の記載順序

| 順位 | 対象者 | 感謝を伝える内容の例 |

| 1 | 主指導教員 | 研究テーマの設定、研究の方向性、論文全体の指導に対する感謝 |

| 2 | 副指導教員・審査委員 | 専門的な助言、多角的な視点からの指摘、論文審査に対する感謝 |

| 3 | 研究室メンバー・共同研究者 | 日常的な議論、実験の協力、精神的な支えに対する感謝 |

| 4 | 技術職員・事務職員 | 実験装置の操作指導、事務手続きのサポートに対する感謝 |

| 5 | 研究費提供機関・協力者 | 研究資金の助成、資料提供、調査協力に対する感謝 |

| 6 | 家族・友人など | (任意)精神的な支えに対する感謝 |

謝辞では、丁寧でフォーマルな表現が求められます。ここでは、日本語と英語の基本的な表現と、その使い分けについて紹介します。

例文:

本研究を遂行するにあたり、終始熱心なご指導とご鞭撻を賜りました指導教員の〇〇教授に深謝いたします。

英語論文では、”I”を主語にする場合と、”The author”を主語にする場合があります。近年は”I”を使う方が一般的です。

例文:

I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Professor 〇〇, for his/her invaluable guidance and support throughout this research.

ここでは、論文の種類に応じた謝辞の具体例と、カスタマイズして使えるテンプレートを紹介します。

卒業論文では、指導教員と研究室のメンバーへの感謝が中心となります。

【テンプレート】

本論文の執筆にあたり、ご指導ご鞭撻を賜りました〇〇先生に心より感謝申し上げます。先生の丁寧なご指導がなければ、本論文を完成させることはできませんでした。

また、日々の研究活動を共にし、多くの助言と激励をくれた〇〇研究室の皆様に厚く御礼申し上げます。

最後に、常に見守り、支えてくれた家族に感謝します。

修士論文では、より専門的な助言をくれた副指導教員や、実験に協力してくれた方々への感謝も加わります。

【例文】

本研究の遂行と論文の執筆にあたり、終始懇切なご指導を賜りました主指導教員の〇〇教授に深謝いたします。また、副指導教員として貴重なご助言をいただきました〇〇准教授に心より感謝申し上げます。

実験データの分析にご協力いただいた株式会社〇〇の〇〇氏、ならびに研究室の皆様にも厚く御礼申し上げます。

博士論文では、国内外の共同研究者や、研究費の助成機関など、感謝を捧げる対象がさらに広がります。

【例文】

本博士論文は、指導教員である〇〇大学の〇〇教授からの3年間にわたる熱心なご指導の賜物であり、ここに深甚なる謝意を表します。

本研究の一部は、日本学術振興会(JSPS)科研費(課題番号: 00000000)の助成を受けて行われました。関係各位に厚く御礼申し上げます。

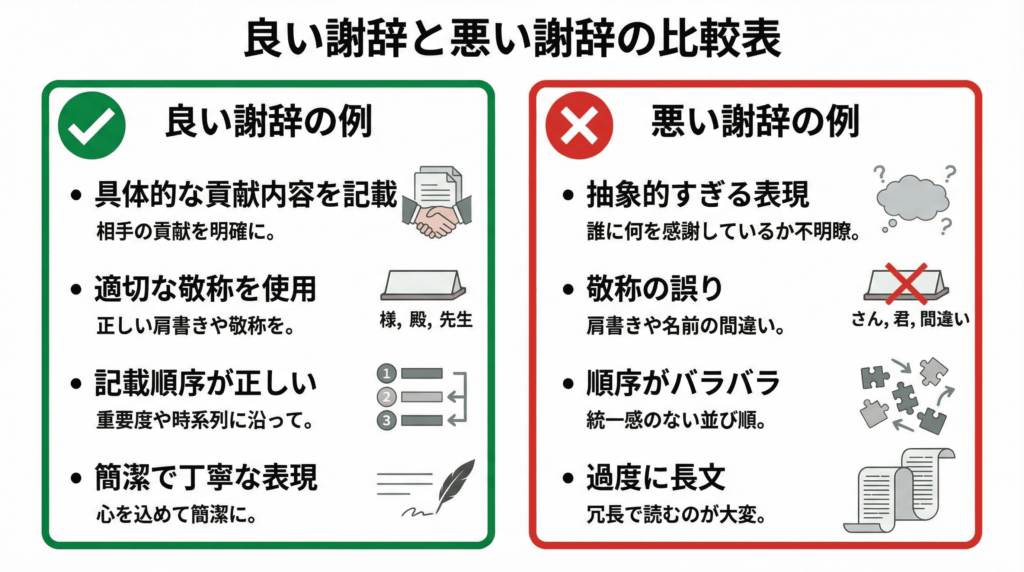

謝辞は感謝を伝える場ですが、守るべきマナーや注意点が存在します。以下の比較表を参考に、適切な謝辞を作成しましょう。

図4: 良い謝辞と悪い謝辞の比較

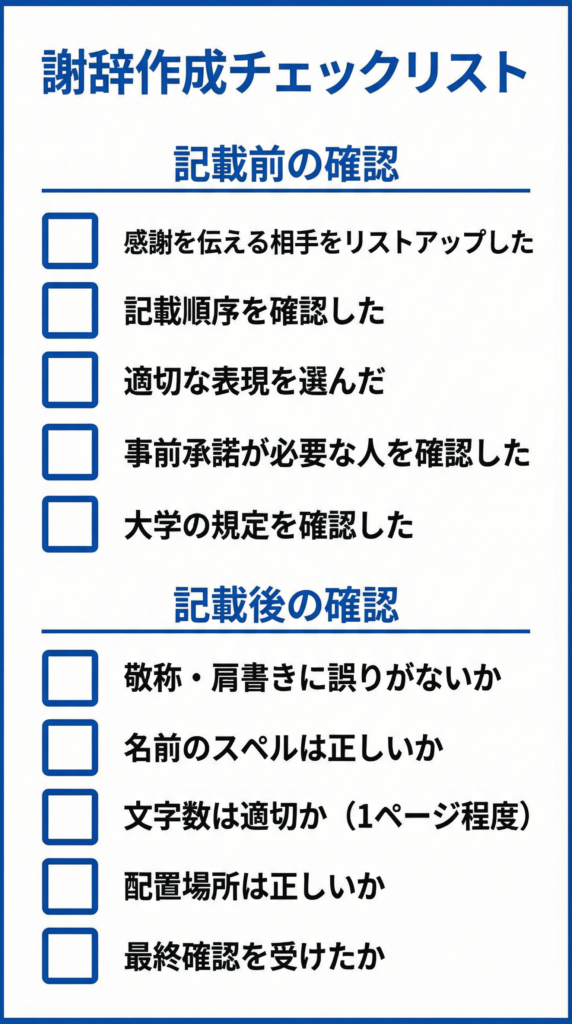

謝辞を書き終えたら、提出前に以下の項目を最終確認しましょう。

図5: 謝辞作成チェックリスト

A1: はい、学位論文においては、指導教員や協力者への感謝を示すことは学術的な慣例であり、必須の要素です。省略することは通常ありません。

A2: 厳密な規定はありませんが、一般的には400字から1000字程度、A4用紙1枚に収まるのが適切とされています。簡潔かつ誠実に感謝の気持ちを伝えましょう。

A3: はい、問題ありません。精神的な支えに対する感謝を述べることは一般的です。ただし、論文の公的な性格を考慮し、あまり感傷的になりすぎないように簡潔に記述するのが良いでしょう。

A4: 意図的でなければ大きな問題にはなりませんが、学術的な慣習を理解していないと見なされる可能性があります。貢献度が最も高い主指導教員から書き始めるのが基本です。

A5: 敬称(Prof., Dr.など)の使い分けや、性別による代名詞(he/she)の選択に注意が必要です。近年は性別に依存しない表現(they)も使われます。

本記事では、論文における謝辞の書き方について、その役割から具体的なステップ、例文、注意点まで詳しく解説しました。謝辞は、あなたの研究を支えてくれた人々への感謝を形にする最後の、そして非常に重要なステップです。この記事を参考に、あなたの研究の集大成にふさわしい、心のこもった謝辞を作成してください。

謝辞の書き方について、卒論や学位論文などに記載する内容から注意点まで紹介しました。

卒論や修論、博士論文などの学位論文では、最後に謝辞を入れて、指導教官などお世話になった人たちへの感謝を記載するのが通例です。

初めて卒論や学位論文を作成するわけですから、実際に執筆してみないとわからないことがたくさんあります。このように論文作成にたずさわる人にとっても、謝辞をどのように書いたらよいかは、重要な問題ともなります。

本記事が、はじめて論文作成において謝辞を記載する人にとってもお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。

そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。

Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。

翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。

「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。

Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!

Readable公式ページから無料で試してみる

都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。

大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。

名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。

学位・資格

博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得

技術士(生物工学部門);1996年取得